從神話傳說到救災體系:臺灣地震簡史

2017/10/02 15:44:41 聯合新聞網 國立臺灣歷史博物館

文∕陳怡宏(助理研究員)

臺灣位於環太平洋地震帶上,地震不時發生,有時造成重大傷亡。歷史上不同時期有不同族群陸續移居臺灣,在還沒有近代科學解釋之前,臺灣各族群面臨地震時,如何解釋地震?不同時期的臺灣社會如何救災及災後的重建復原呢?

臺灣地震神話傳說

在古代,人們用神話傳說解釋地震,近代則是試圖用科學方法解釋自然現象。兩者背後的意義——意圖給予自然現象合理的解釋——可說是相通的。

臺灣是多震之島,想必原住民有與地震相處的豐富經驗,各族群也留下了關於地震起源的各種傳說,主要說法可分為3大類。首先,支撐大地的動物搖動身體引起地震,這些動物有鹿、熊、魚、牛、蛇、螃蟹、豬;其次則是支撐大地的神(或巨人)引起地震。此外還有世界柱搖動、大地氣息擾動,或是觸怒了神靈等說法。

大嵙崁泰雅族流傳著鹿的神話:「海底下有一隻大鹿,每當牠把耳朵伸出海面就會引起地震;伸出很多,就會引起大地震。古時的地上原本平坦,後來因為那隻鹿的起起伏伏造成了山谷。」日本時代採錄的鄒族阿里山原住民神話——「地震是在地底中一種外貌似牛、名叫『哇茲姆』的獸,搖動牠的身體時所發生的」——與臺灣目前常見的地牛翻身說法有共通之處。

臺東的卑南族認為,「有一個人,只有一隻手一隻腳,手支撐著天,腳支撐著地,這個人動一動就會發生地震。」排灣族Makazayazaya社認為:「古時候,padain社裡有一塊大石,綁上籐子,把它拉動就會發生地震。」

漢人從17世紀移入臺灣後,也帶入了漢人版本的說法。官方說法主要有陰陽二元說、天誡人事論及臺灣環境說,道光年間(18世紀上半葉)來臺任官的姚瑩著有〈臺灣地震說(己亥五月)〉可說是集大成著作,姚氏認為:「臺灣在大海中,波濤朝夕鼓盪」,所以容易使屬「陰」的土地陰陽失調,陰氣過盛,而導致震動。人也是陰陽二氣所組成,如果政治不修,人民怨氣累積,就會陰陽不協,引起地震災變。至於漢人民間的說法,則有神靈作用、地牛或鼇魚載地等。

綜上可知,古代的人們在面臨地震這種無法預測的天災時,試圖用原有的宗教信仰體系或是身邊可見的動物等來想像地震的成因;漢人官吏則採用知識份子用以理解天象的天人感應說。

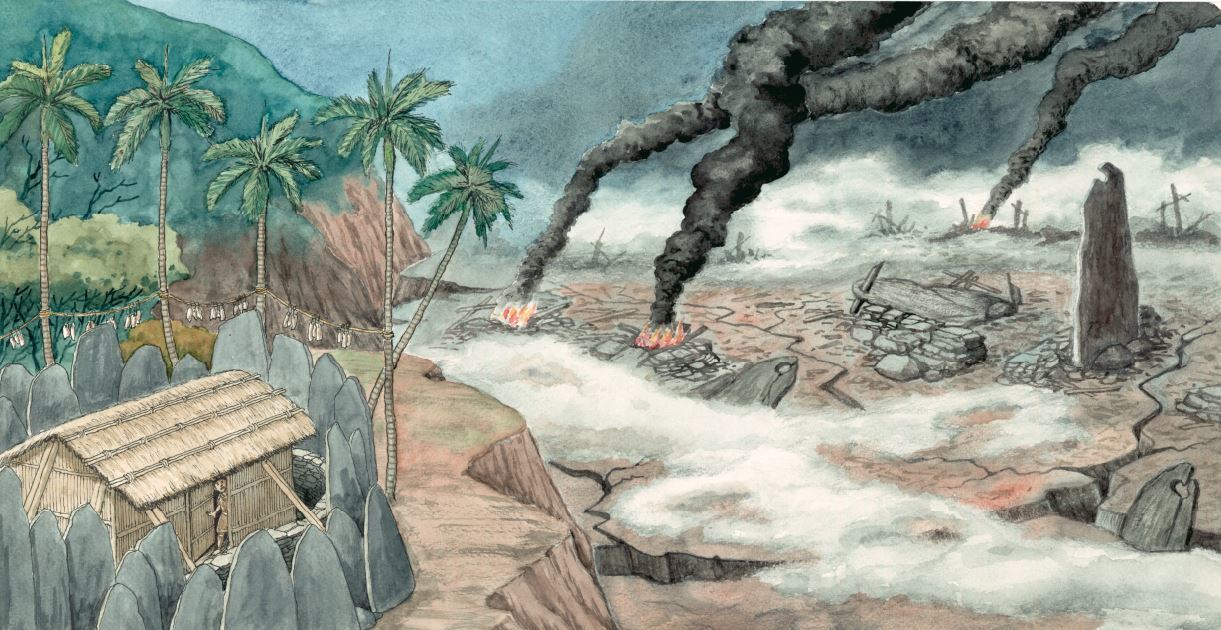

150年前的臺南大地震

當我們將年代拉近來看,大約距今150年前,臺灣社會又會如何面對地震呢?臺灣西部在1839~1862年間,大地震發生相當頻繁,有1839年嘉義地震、1845年臺中地震、1848年彰化地震,及1862年臺南地震等4次大規模地震。其中以1862年6月7日,推估芮氏規模6.7的臺南地震最為嚴重,因臺南為人煙稠密之地,死亡人數估計高達1,700人,房屋毀損達8,735間,是1900年前臺灣傷亡最慘重的地震。

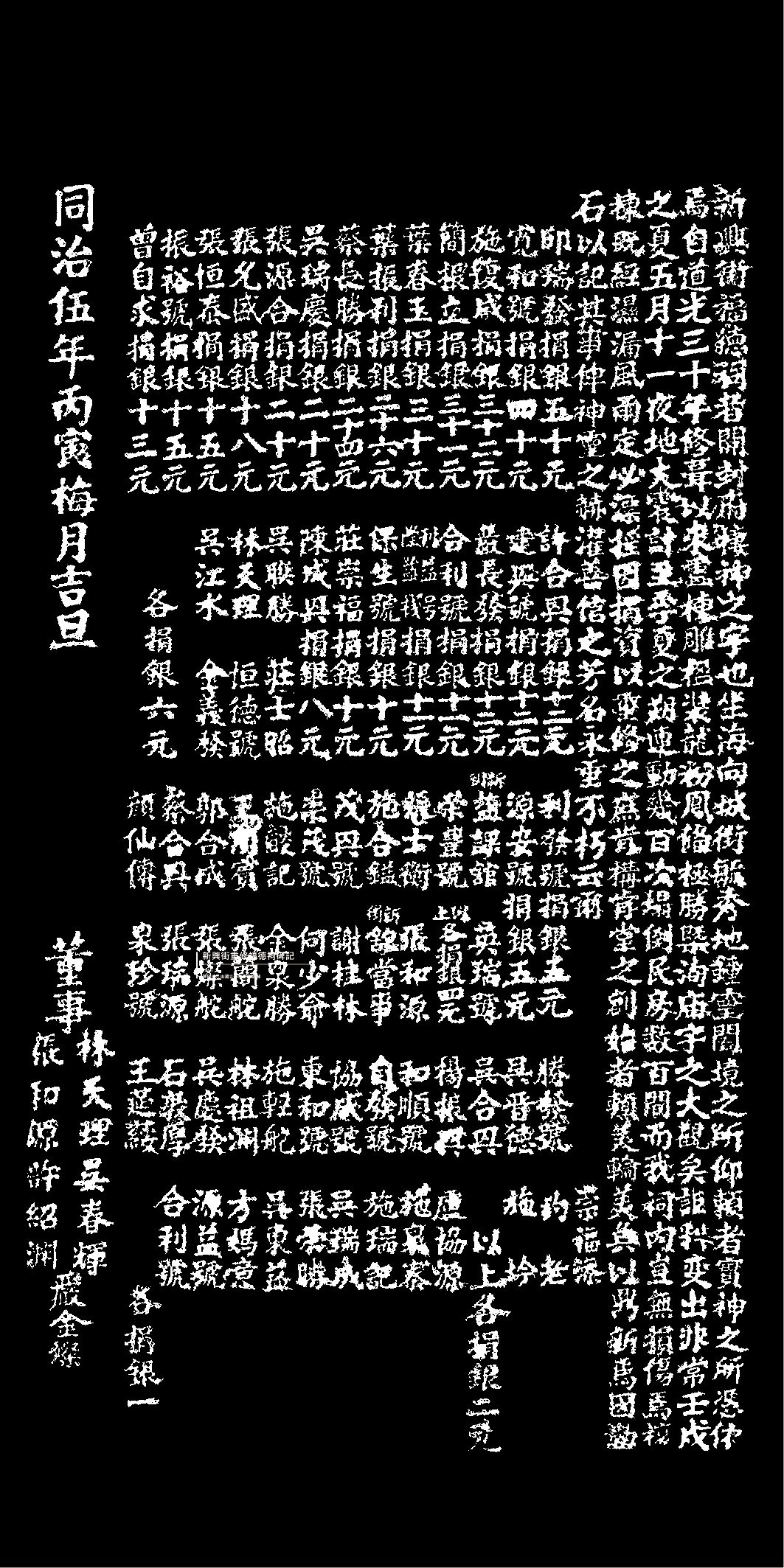

清官方事後清查災情,罹難者給予「收埋錢」,大人1兩,小孩5錢;瓦屋傾毀1間5錢,草房2錢5分。官府認為當時稻米已經收割,無須另外撥付賑災經費,所以當時救災與重建主要是依靠民間的力量為主。嘉南地區許多廟宇因震災毀損,廟宇既是信仰中心也是村落居民的議事場所,亟需重建,不幸中之大幸,此時期正好是交趾陶匠師葉王活躍的時代,在各地廟宇留下不少珍貴作品,從廟宇的重建碑文,也可以窺見當時地震的情形。

茅港尾的仕紳黃清淵也在《茅港尾紀略》中,對於1862年的臺南地震慘狀留下珍貴紀錄。「迨及五月拾壹日亥刻,乃有怪聲起自東北來。始聞知恍若遠雷,繼則翻江作浪,坤輿箕播。樹末一拂,幾與地齊。屋宇一傾,如同山倒。瞬息萬聲怒號,又轟然一聲,而三座峨巍之天后宮亦圮。此時淒涼之聲,雜然而出……其死亡之慘,未若此時之慘,其棺木一時告罄,或用草薦,或釘門扉,甚至用龍骨車之車桶以代之。」茅港尾位於現今的臺南市下營區,該次地震當地死亡172人,房屋倒塌,亡者眾多導致棺木供不應求,也只能匆匆用草蓆或可以取得的木材包裹下葬,可見其慘狀「厥後餘震未遏,一日數驚,且聞玉枕山崩數百仞,而曾文溪之地盤亦陷。雖存餘屋,不敢入宿……」。山崩、地盤塌陷以及持續的餘震,都使得人心惶惶。

這次的地震還有後續效應:傳說在該次地震之後,每到元宵節前後會出現言行舉止怪異的女性,人們認為是蜘蛛精作怪,因此臺南新化朝天宮開始有「新化十八嬈」神明繞境儀式,藉由繞境來鎮壓蜘蛛精,使社會回歸常態,久而久之成為當地的重要祭典之一。反映了清領時期的臺灣人在面對天災地變時,除物質重建外,人們也透過地域廟宇的再興及儀式來安定民心。

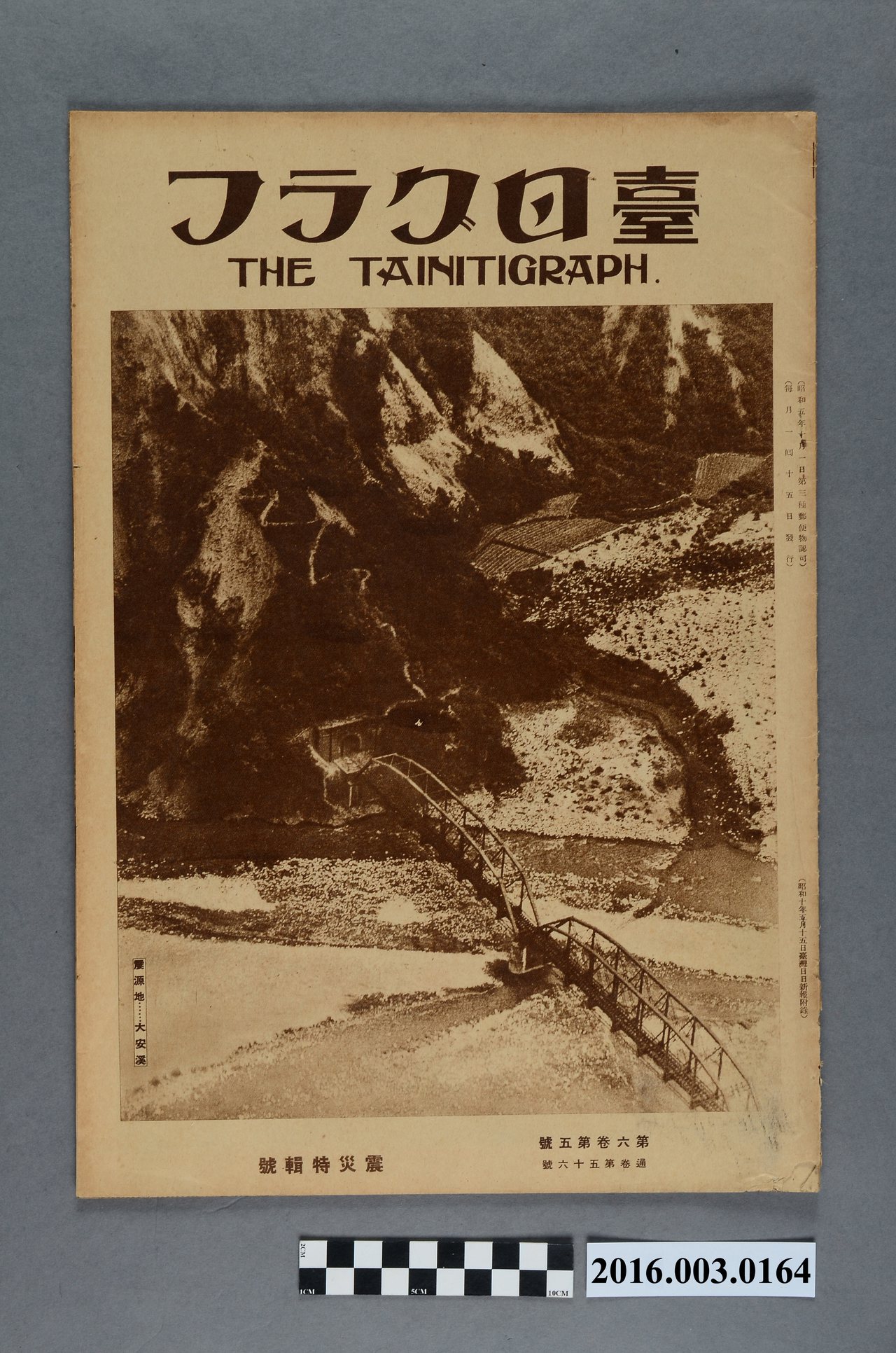

日本時代的新竹臺中州地震

相較於清領時期官方的甚少投入,進入日本時代後,國家對救災介入頗深。1895年後臺灣成為日本帝國的殖民地,當時的日本經歷明治維新,已轉型為近代國家型態,也建立起近代軍隊及官僚體制,除可用於日常行政運作及戰爭之外,發生緊急事故時,國家也能大量動員軍隊、警察及人民一齊投入救災。此外,這時期的臺灣民間也發動自力救災及援助金募集等活動,近代的報刊媒體於傳播地震消息時也扮演重要角色。

日本時代傷亡最嚴重的地震,發生於1935年4月21日的清晨6點2分,芮氏規模7.1,史稱新竹臺中州地震,總計有3,200餘人死亡,近1萬2,000 人受傷,數萬棟房屋倒塌或毀損,災民數十萬,是臺灣歷史上死亡人數最多的地震。

值得一提的是,當時除了報章雜誌外,也有人透過灌錄臺語唱片的方式來報導地震。汪思明的〈大震災新竹州下〉有「南庄佮公館 親像鬼門關 悲慘到這款 好得青年團 州內緊不幸 外位調壯丁 厝倒誠僥倖 連警官著鬥清 政府愛百姓 派人清身屍 有人壓無死 臨時設公醫」等念白,提到的就是國家如何動員救災的過程,包含了青年團、壯丁團、警察及公醫等,這些都是平時國家維持地方控制的基層組織。此外,臺灣人傳統上忌諱觸碰橫死者的屍體,因此屍體搬運許多是由來自日本內地的警察所協助。

此次天災,日本並未錯過實際展演天皇「惠澤臺灣人民」的機會。災後3日,日本政府決定從天皇的「內帑金」(皇室經費)撥出10萬日圓賑災,「御下賜金」給臺灣總督,再將這筆費用分給災民,死者10圓,房屋全毀者1圓20錢。金額雖微薄,官方卻大肆宣傳,宣稱是心懷慈悲天皇的饋禮,災民要到役場廣場前,接受嚴肅的領受儀式。而此筆費用不能亂用,必須用於購買日本國旗、神龕等物品。

1999年921地震

二次大戰結束後,臺灣有數十年沒有大地震發生,直到1999年發生芮氏規模7.3的921地震,是戰後臺灣最嚴重的災害型地震,共有2,400餘人死亡、失蹤,數萬棟房屋倒塌。此次震災中,非政府組織的志工積極投入救災,地域社會也重新團結,結合社區營造,一起建立新的家園。

此次地震,許多古蹟受損,各界投入大量資源修復這些共同的文化資產,也將嚴重毀損的臺中霧峰光復國中,轉化為921地震教育園區,部分受損建築構件則收藏至臺史博。我們也看到過去少見的記錄震災的畫作,如謝招治阿嬷繪出她記憶中921志工及居民住在帳棚中的情景。

記憶的保存

從神話傳說時期到近代為止,對於地震的成因經歷了從神話到科學的解釋,然而人們在面對天災時的恐懼與驚慌,仍是共通的。近代前夕、清領時期的人民注重於廟宇重建,顯示信仰是地方重要的寄託,也是凝聚地域社會的重要象徵。

移墾時期的臺灣,官方力量有限,多依靠民間自力救濟,而日本時代的臺灣,官方積極介入救災,從氣象觀測、災情調查,到動員軍警、青年團、壯丁團等從上到下的力量。災後,也由國家強制推動市區改正等都市計畫,強調須由居民「部落振興」,在國家指導下進行自力重建,國家權力介入之深可見一般。

與戰前相對照,戰後90年代,921地震發生之時,除了國家權力介入外,非政府組織、志工團體等積極投入災後救援及心靈重建,代表了戰後數十年的民主化歷程,臺灣公民社會的逐漸成形。地震後,除了物質與心靈重建之外,文化及生活記憶的保存也開始被重視,如我們記憶猶新的2016年206地震,臺史博積極協助搶救與修復維冠大樓中居民的生活記憶物件,試圖為災民保留記憶,成為重新站起來的動力。歷史上地震救災體系的變遷,也正是一部臺灣社會歷史的縮影。

Comments

Post a Comment